いつ破裂してもおかしくない・・

北関東へ貯水槽の劣化診断へ伺っています。

今回の受水槽は日立製FRPパネルタンク2槽式サイズは4.0×8.0(4.0+4.0)×3.0mH 最大96トン

補強材は内部補強式 複合板(保温パネル)仕様です。

この受水槽は非常に劣化が激しく全ての点検を載せてしまうと説明が出来ないので、一部の除き簡素化させて頂きます。

それでは劣化診断開始します。外部から検査していくと一番の問題点が見えてきます。

今回はこの劣化をメインで話していきます。この受水槽は仕様でも伝えましたが内部補強式になります。

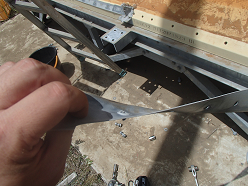

内部には沢山のステーが付いていまして、そのステーを外部で締結しているのが、このボルトと外部プレートになっています。

そしてこの受水槽の最大容量は96トンです。有効容量も75トン位はあると思われます。って事はもの凄い水圧が外部に掛かっているのは言わずともお解り頂ける思います。

その内部補強を外部で支えてるボルトが今にでも折れてしまいそうです。

これ・・・・ 折れたら一発でバランスが悪くなり破裂へ向かうでしょう!そのなる前に全てのボルトを交換する必要があります。

そして皆さんはこんなに劣化してしまうと水槽自体は交換だよね!そう思うでしょうが補修は可能です。

その理由は次の写真に(受水槽の底面)

基礎(RC) 架台

この受水槽を支える基礎と架台がシッカリしてるからです。

弊社では色々な補修を成功させてきました。だからこそ

どんなに受水槽を補修しても基礎が駄目の場合は倒壊してしまうからです。

それからこの受水槽は以前にも沢山の補修歴があります。

例えば・・・

そして簡単な補修だけは、何処かの業者様が手掛けています。

その補修も構造上では意味がない方法で行われている為に、もし弊社で補修する事になった場合は全て剥離する必要があります。

お金を掛けて補修したのに・・・お金を掛けて補修箇所を剥離するなんてバカバカしいとは思いませんか?なので一時的な補修でも、構造上に適した補修方法を補修段階前に打合せが必要です。

結局は補修したが、ドンドンと受水槽の劣化が進行して誰も補修出来なくなる・・・

そうは言っても、貯水槽の構造が解らないから言いなりになっちゃう・・気持ちは解りますが!

そんな時は第三者の意見って重要ですよ!

そして弊社の無料診断をご活用ください。

出来る内容出来ない内容とハッキリ説明させて頂きます。

また、メリットとデメリットもご説明しています。