清掃と構造点検の重要性 こうなる前に・・・

三月に入り年度末でバタバタしてませんか?

そして暖かくなったり、急に冷え込んだり・・・体調管理が大変です。

さて、今回は久々の清掃編のHP更新です。

最近、清掃のお問合せが多い状態が続いています。

そんな中には・・・

ここだけの話・・・

未だかつて数十年清掃をしたこともなく入居者の方から

水道から変な物が出てきたとクレーム発生なんてケースもあります。

もちろん故意で洗浄してないって事ではないのですが・・・

構造上色々と問題があって槽内が凄い事になってしまった

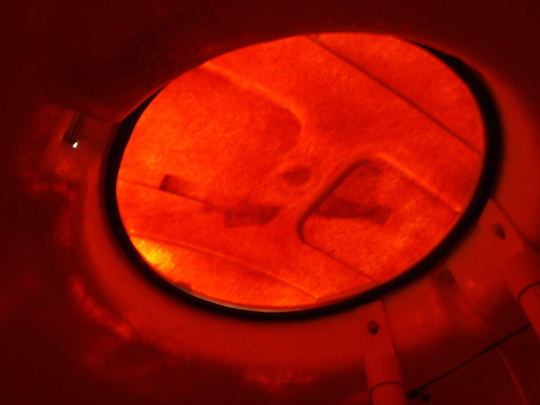

そんな貯水槽の槽内を覗いて行きます。

槽内に色々な物が沈んでいます、また浮いています。

通常ですが、長年槽内清掃をしていない槽内は土・砂・水垢などで真っ黒になっているんです。

今回のこの槽内はドロドロとした物が沈んでます。

この正体はバクテリアだと思われます。

では、何故この様な事になってしまったのか!!

大きな原因が構造上の不備と劣化にあります。

それでは原因の写真を掲載します。

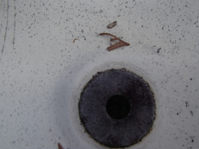

この配管はオーバーフロー管ですが防虫網が付いていません。

また配管が短く簡単にゴミ・害虫が侵入してしまいます。

この穴は天井部に開いています。

何かが槽内へ入る為に構造上、開いている物なのですが栓をしないと槽内へ簡単に異物がはいってしまいます。

その他、色々とありますが大きな原因が以上です。

この二つが問題なければ、こんな状態にはならなかったと思います。

それと、これは構造ではないのですが水の回転が少ないのではないかと思います。

回転が多いと槽内には残留塩素が多めに存在するのでバクテリアは発生しにくいはずです。

今回、残留塩素はゼロでした。

さて、ここから清掃と消毒をしていくのですが・・・

問題点を解決しないと、また同じ事になってきます。

水量の回転を多くする事は弊社でも出来ませんが

その他は同時に作業を行っていきます。

⇓

⇓

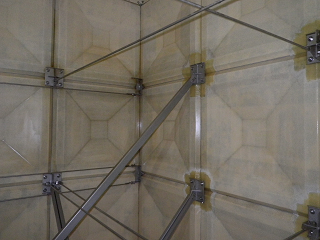

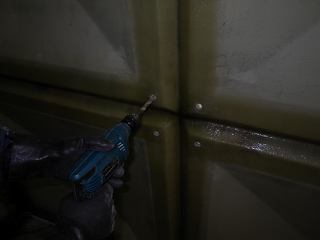

作業自体は簡単なんですが槽内側にゴム樹脂で出来てるボルトを差し込み止水とサビを防ぐ

特殊なボルトで固定します。

⇓

構造上配管を長くすると設備上問題があるので、防虫網を取付けて完了です。

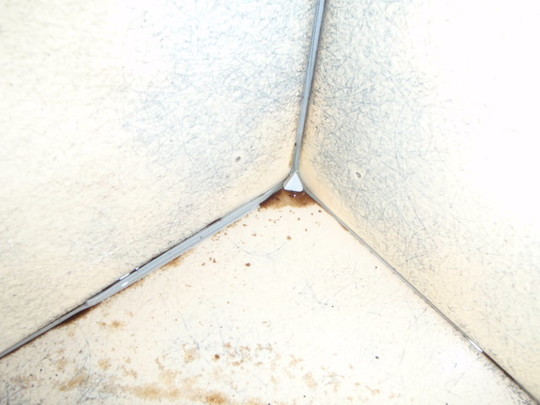

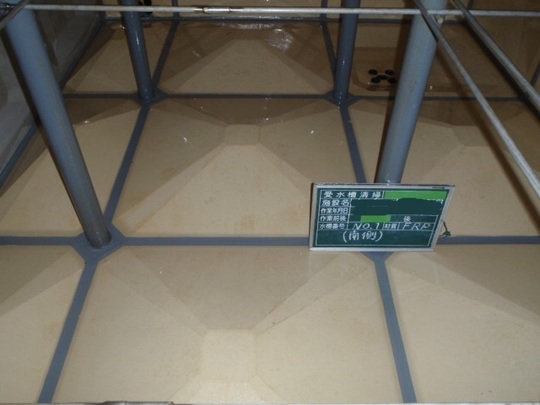

そして槽内の清掃状態ですが

清掃前

⇓

清掃後

とても大変でしたが綺麗になりました。

このように特殊な状態になってしまいますと清掃料金も割高になります。

小さな受水槽だから大丈夫ではなく改めて清掃と構造点検などが重要と

判断されます。

不安と思われるのなら無料診断を受けてみてください。